技术升级下的人才管理之困

2024年中国新能源汽车产销量突破1500万辆,同比增长35%,人才市场却呈现“冰火两重天”:教育部数据显示,新能源汽车研发人才缺口达52万人,电池工艺、自动驾驶算法等核心岗位求人倍率超8:1,某新势力车企招聘固态电池专家耗时18个月仍未果,凸显“院校培养滞后+企业实训空白”的双重短板。

此前我们探讨过新能源车企的灵活用工策略(点击回顾),但随着行业从“规模扩张”转向“技术深耕”,储能系统集成工程师、车路协同数据分析师、新能源残值评估师等岗位逐渐成为企业的核心用人方向。这些岗位要求从业者兼具技术、场景、合规多维度能力,传统人才管理模式已难以满足需求,构建“产教融合+场景实训+跨企协同”的人才管理生态,成为车企突破用工瓶颈的关键。

传统人才管理模式的问题

1. 院校培养与产业需求脱节

高校新能源专业教材3-5年更新一次,当产业普及800V高压平台,课本仍讲解400V电路原理。某985院校毕业生因未掌握最新电池热失控预警算法,在企业实训中误判数据引发事故。教育部调研显示,仅23%的高校课程涵盖固态电池、车网互动等前沿技术,院校培养与产业需求存在至少2年的“技术时差”。

2. 企业培训缺乏系统性

72%的车企培训集中于安全操作等基础层面,对电池回收梯次利用、智能座舱系统集成等复合技能培养不足。某龙头车企新员工需3个月才能操作AI质检设备,而标杆企业通过场景化实训将周期压缩至45天。多数企业未建立“技术迭代-培训升级”机制,员工技能提升落后技术更新30%以上。

3. 跨领域能力培养不足

智能座舱开发需融合汽车电子、人机交互、数据安全等能力,传统分科培养导致85%从业者存在能力盲区。某车企开发语音交互系统时,因工程师缺乏芯片算力评估经验致系统卡顿,返工耗时6个月。新能源门店销售缺乏“车辆-充电-储能”联动服务意识,客户转化率低25%,售后对电池残值评估解释能力不足,影响客户体验。

标杆企业人才管理实践

1.产教融合深化合作

○ 某车企与院校共建产业学院:某头部新能源车企联合某职业技术学院共建“智能网联汽车产业学院”,引入国际高端车型产线标准,设置电池管理系统开发等实战课程。学员在模拟工厂实训800小时,毕业即具备整车安全测试能力,首年就业率98%,试用期通过率85%。

○ 某电池企业双元制培养:某动力电池龙头企业联合国际行业协会开发“电池工艺工程师”课程,学员在生产基地实训1200小时,掌握3种电池生产工艺,入职3个月可参与新产线调试,效率提升60%。

2. 企业实训场景化革新

○ 某车企虚拟工厂应用:某新能源车企投资建设“虚拟工厂”,模拟电池模组组装全流程,内置多类故障场景。新员工通过操作培训后,误操作率降低65%,培训周期从12周缩短至7周,考核通过者可直接参与产线运维。

○ 某车企导师制推行:某车企实施“专家带徒计划”,资深专家对核心岗位进行“1带3”培养。某电池回收产线学徒优化检测流程后,单电池检测耗时从15分钟缩短至8分钟,该成果在多基地推广并纳入行业标准。

3. 跨企人才流动协同

某新能源汽车行业联盟搭建“技能共享平台”,允许工程师在联盟成员企业间短期流动。某电池工程师参与某车企技术项目后,改进原企业核心工艺配方,使电池循环寿命显著提升,相关技术应用于多款车型,推动跨领域技术创新50余项。

英格玛定制化人才管理方案

在行业先行者的实践中,产教融合的深度推进、企业实训的场景革新以及跨企协同的灵活机制,已为新能源人才管理生态构建提供了可复用的路径。

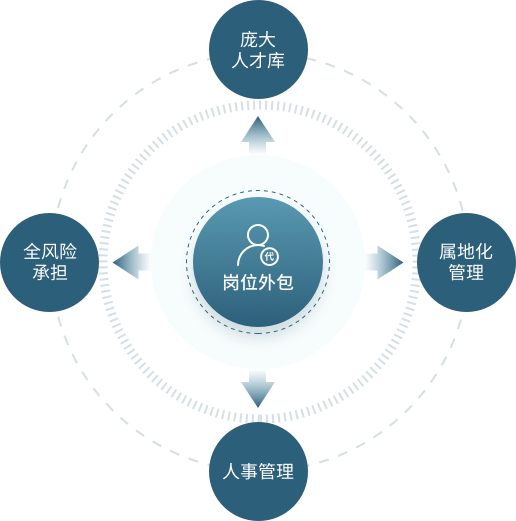

然而,面对复合型人才标准模糊、跨领域能力认证缺失、区域供需错配等现实挑战,多数车企在落地执行中仍面临资源整合难、管理颗粒度粗、合规风险高等痛点。这要求人力资源服务商从产业全局视角出发,以系统化思维打通人才标准制定、精准配置、持续培养的全链路闭环。

通过解构蔚来产业学院、吉利导师制等标杆案例的成功要素,英格玛集团将校企协同的课程开发能力、企业内训的场景转化能力、跨组织协作的资源整合能力进行模块化封装,形成可快速复制的标准化服务体系。

这种将行业最佳实践转化为普适性解决方案的能力,正是破解人才管理生态“落地最后一公里”的关键所在。

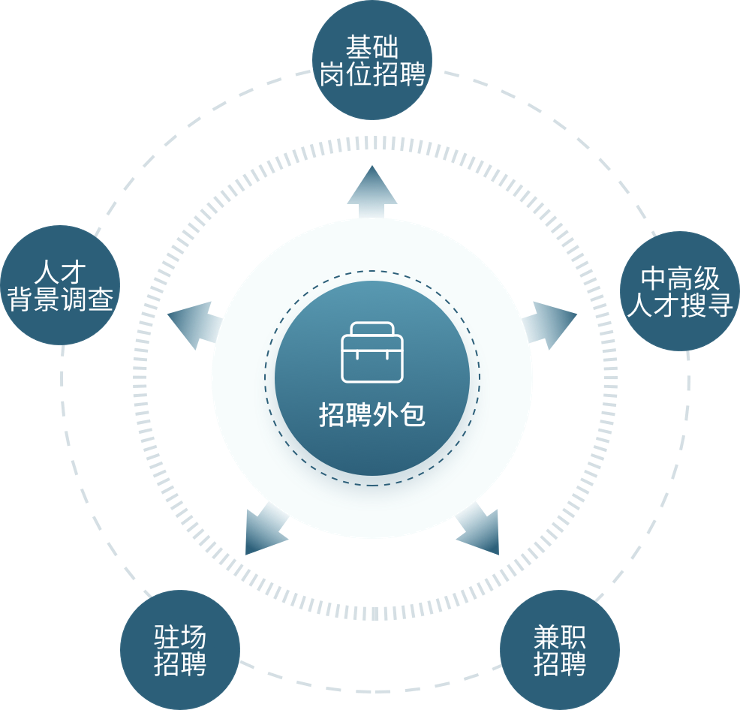

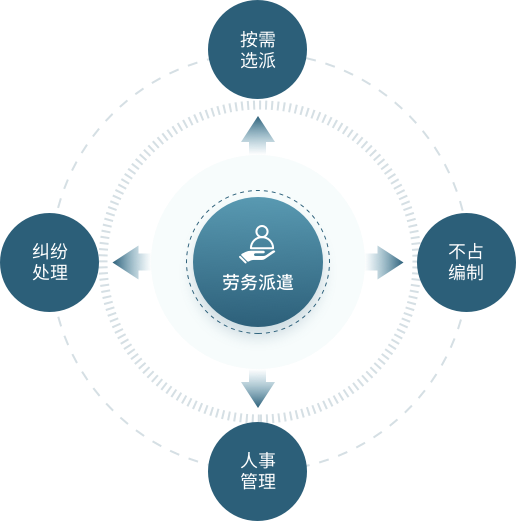

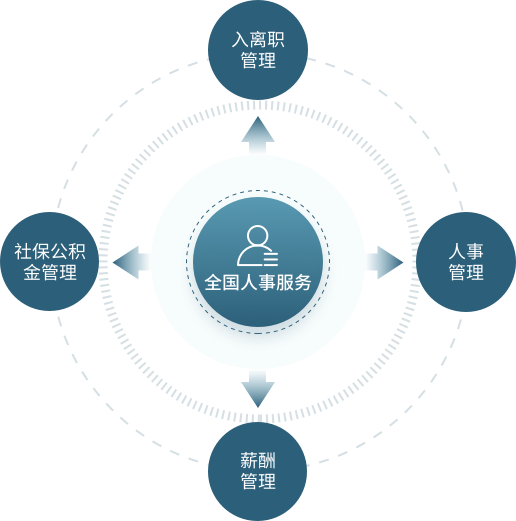

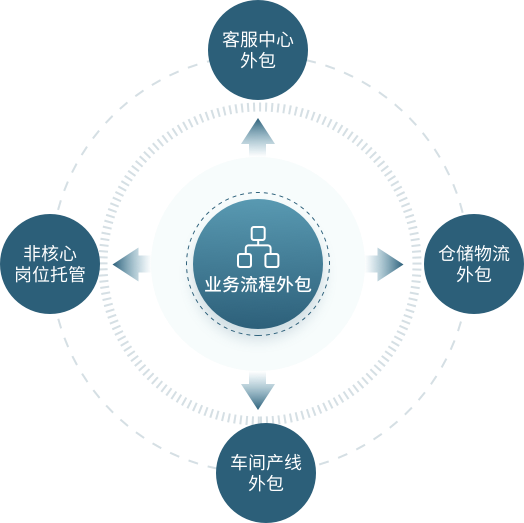

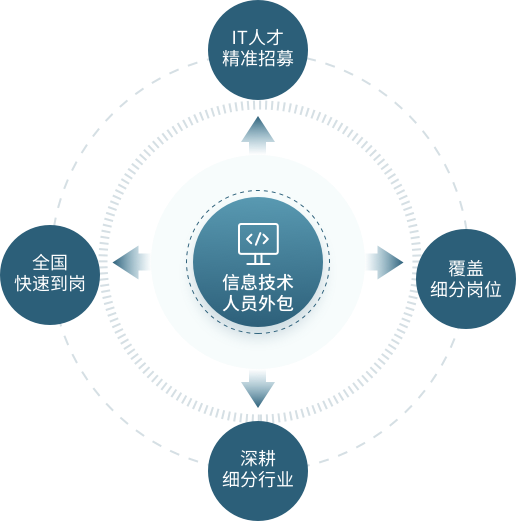

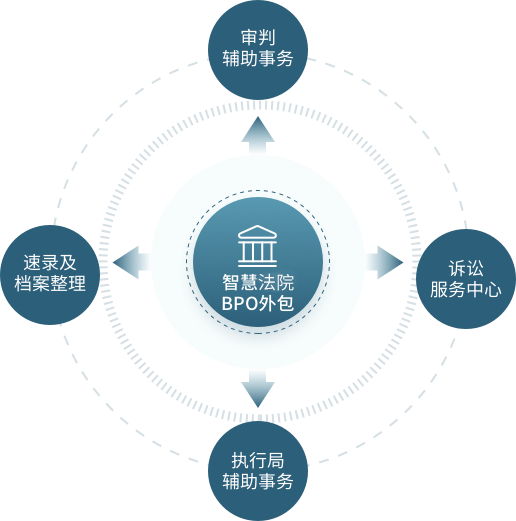

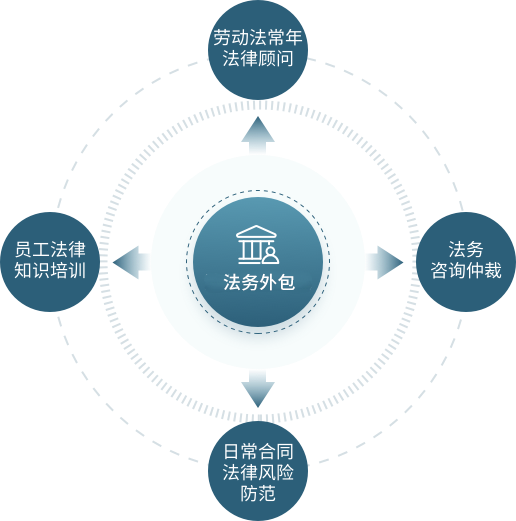

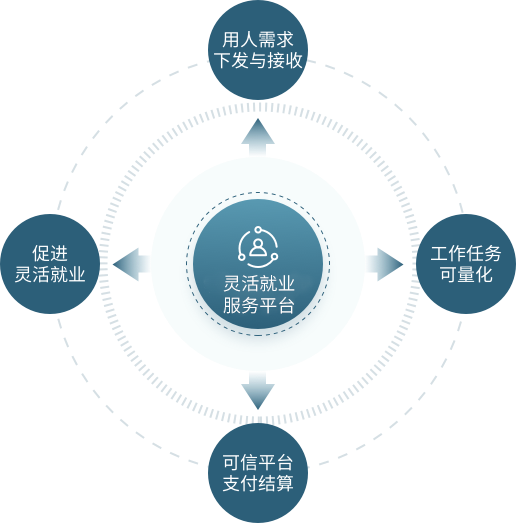

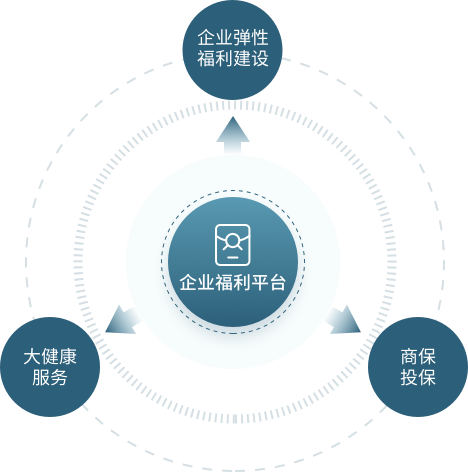

作为深耕人力资源服务23年的行业专家,英格玛集团已服务众多新能源车企,是国内深度聚焦新能源汽车行业的人力资源解决方案提供商。我们敏锐洞察到,当前新能源车企正经历从“单一岗位填补”到全链条能力建设"的战略转型,为此,我们创新打造了“需求定位-人才匹配-能力培养-合规管控”四维一体的人才管理方案:

1.全场景人才快速到位

○ 技术岗快速响应:针对储能系统集成工程师等岗位,严格遵守《新能源汽车关键岗位能力标准》,明确技术、场景、合规三维能力要求。如电池回收工艺工程师需掌握检测技术、场景设计及合规要求,筛选人才到岗周期短,某新势力车企借此提前启动固态电池项目。

○ 生产岗灵活供给:通过技能标签化管理,建立涵盖三元锂PACK组装等技能的人才库,快速响应车企柔性生产需求。某车企换工艺时,72小时获200名适配技工,产线良品率提升,调试时间缩短。

○ 服务岗定制培养:为新能源门店定制“新能源顾问”培养方案,涵盖车辆技术讲解、充电规划等模块。学员经实战演练,客户转化率提升,某车企门店净推荐值提高。

2.技术驱动管理效率提升

○ 智能招聘系统:依托丰富岗位数据,构建能力标签模型,实现岗位与人才精准匹配。某电池企业招聘BMS软件工程师时,筛选效率提升,周期缩短,成功引进资深工程师。

○ EIS人才管理系统:实时采集员工培训、项目表现等数据,生成能力档案,精准定位技能短板,推送定制化学习内容,助力员工技能提升,某车企员工技能达标周期压缩,创新提案增加。

3.全流程风控保障措施

○ 合规体系建设:建立新能源行业合规人才库,电池回收、充换电岗位人员100%具法定资质,经多轮政策考核。某电池回收企业借此一次性通过验收,避免罚款风险。

○ 质量闭环管理:关键岗位实行“技能考核+现场实操”双认证。某车企引入后,试用期淘汰率下降,人才适配效率提升,售后投诉减少。

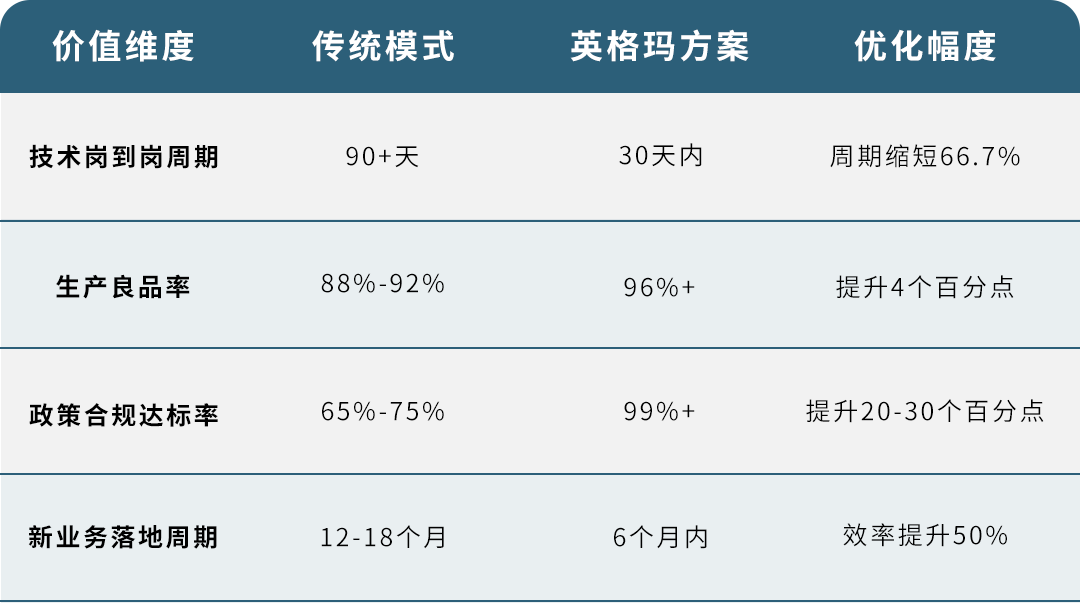

在英格玛服务方案的实践成效方面,一组数据直观展现了其显著价值:

这些优化帮助新能源车企实现从人力成本到人才价值的转变,构建高效、合规、创新的人才管理体系。

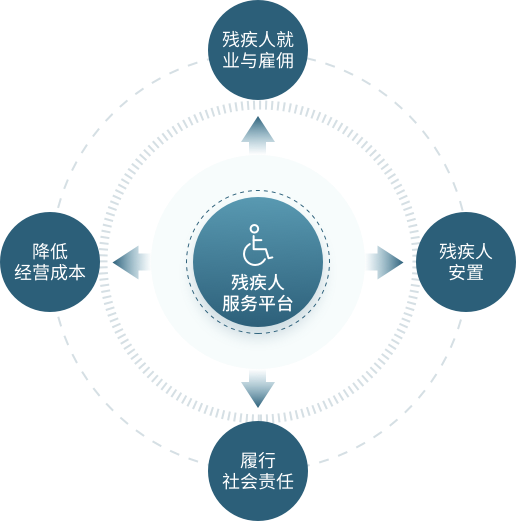

作为中国首家通过ISO30415(人力资源管理 - 多元化和包容性,D&I)认证的企业,英格玛构建了公平的人才培养体系,确保不同性别、工龄、技能层级的员工获得均等发展机会,助力车企打造多元化技术团队。

人才管理成为企业发展引擎

从产业学院到导师制,从跨企人才共享到英格玛体系化方案,新能源汽车人才管理从“零散”走向“系统”。英格玛集团服务产业链90%以上头部企业,交付大量高技能人才,助力企业以人才管理为引擎,在“双碳”与技术革命机遇期,实现从规模扩张到价值引领的跨越,共同推动中国新能源汽车产业高质量发展。